大腸癌檢測|AI送醫生30年經驗值? 中大:輔助醫生進行內窺鏡+手術

大腸癌是甚麽?

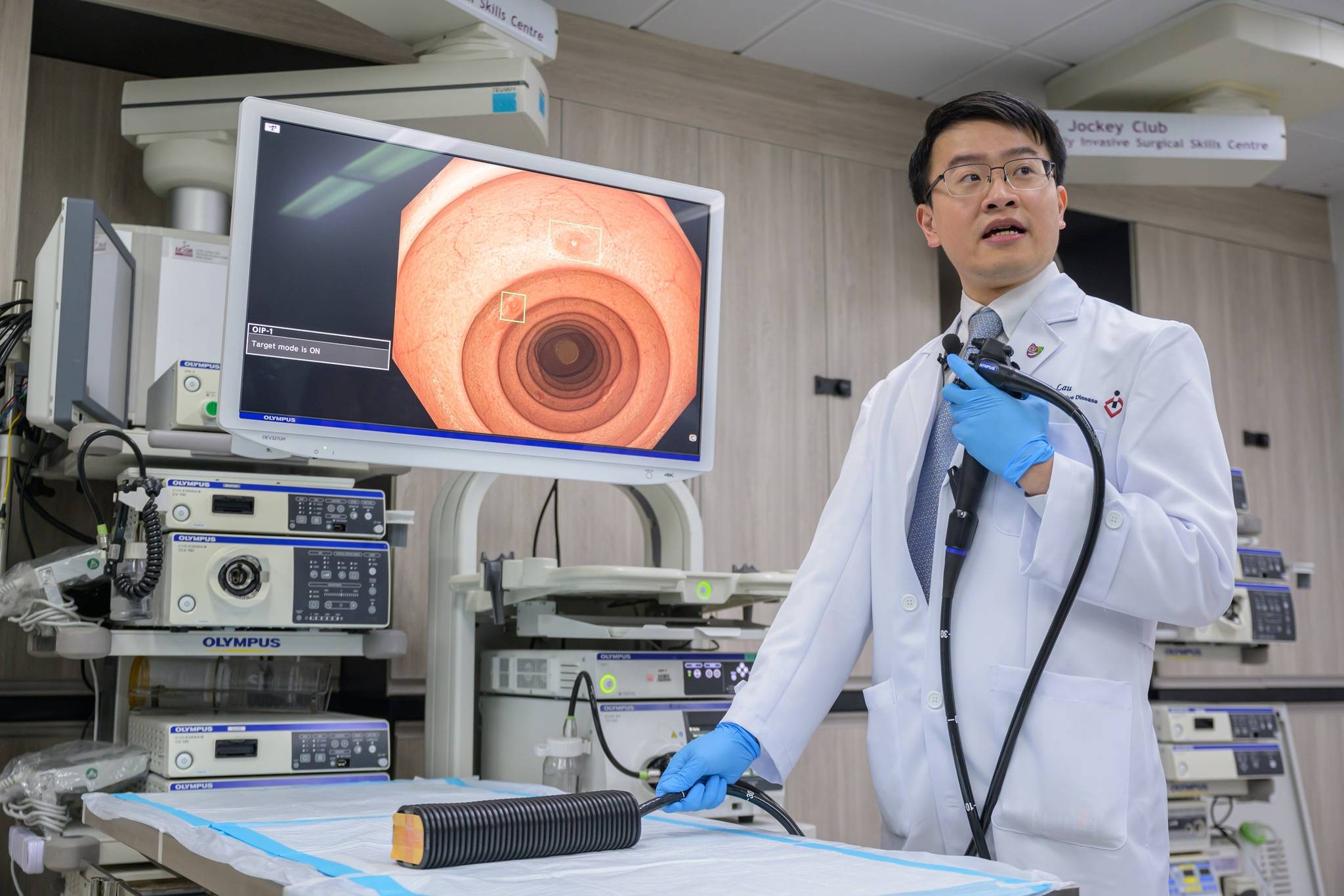

大腸癌主要是由腺瘤隨著時間慢慢演變而成,通過大腸內窺鏡檢測,才可提取樣本檢驗。這些腺瘤的大小、形狀及位置各異。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城指,普遍分為扁平腺瘤和普通腺瘤兩款,需要提取樣本才可得知是否出現病變,但由於扁平腺瘤狀似蘑菇較難看見,加上一些腺瘤在腸內轉角或位置隱蔽,按過往經驗是較難被發現。

AI提高新入行醫生4成腺瘤檢測率

過去有國際研究數據證實,資歷較深的內鏡專家在AI輔助下,可進一步提升進行大腸鏡時的腺瘤檢測率。中大醫學院便在2021年4月至2022年7月期間,招募22位接受內窺鏡訓練少於三年及少於500個案經驗的醫療人員參與研究,即資歷較淺的醫生,來了解及分析他們使用實時AI輔助系統進行大腸鏡檢查的表現。

研究發現,資歷較淺的醫生利用實時AI輔助大腸內窺鏡,腺瘤檢測率顯著提高4成,當中發現資歷較淺的初學者之間的成效更為凸出。柳浩城指,操作內窺鏡講求經驗,要培訓一位新入行醫生應用內窺鏡,需要投放大量時間及資源。現時透過AI輔助技術,新入行醫生可以有具體的實時指引,更有系統地學習和訓練,大大減低遺留大腸瘜肉的機會,讓更多病人受益。

但遺漏率方面,今次的研究未有提及。柳浩城補充,因為對參加者的身體都有一定程度的負擔,所以未有再作第2次的大腸內窺鏡,而參考外國就資歷深醫生的研究數據,顯示當參加者作第2次大腸內窺鏡時,遺漏率有所減少。

被問及會否令新入行醫生過度依賴AI,趙偉仁指,這技術幫助醫生提高準繩度,不會取代醫生的責任,舉例醫生應用時亦需要作出判斷,是否相信AI的指引。而醫生在過程中,亦可以隨時取代AI。

研究亦提及,AI系統會自動生成腸鏡報告,可以減省醫生寫報告的時間,加快了效率和減輕醫生壓力。

黏膜下剝離術是甚麽?

中大除了藉AI輔助作大腸內窺鏡,這技術將推動到內窺鏡創新治療方面,例如黏膜下剝離術(ESD)。黏膜下剝離術是一項複雜的內鏡介入治療方式,需要由具豐富內鏡經驗的醫生進行,用作醫治早期消化道癌症。

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智表示,傳統上ESD手術好或不好並無準則,但初學的醫生都容易穿孔,令患者出血影響了手術的進度,引入AI工具可以客觀分析進行手術是否順利,得出一個客觀的評級給醫生。加上患者大腸穿孔會面對多細菌,容易有腹膜炎的機會,增大了感染風險和增加住院時間。

AI內窺鏡手術平台 輔助黏膜下剝離術

葉瀚智指,目前以豬作研究中,發現有1位初學者醫生完全無穿孔,與過去必然會穿孔比較有所改善。雖然ESD應用AI未有臨床數據,但現時整合一個平台AI內窺鏡手術平台AI-Endo,將大量手術影像訓練AI系統,讓醫生進行黏膜下剝離術時識辨當前手術步驟,並全自動提供客觀數據針對手術技能作分析。這臨床測試希望明年能夠在患者身上作出。

中大醫學院最近就AI 輔助內窺鏡技術完成兩項研究,研究結果分別於國際期刊《自然通訊》及 Clinical Gastroenterology and Hepatology 發表。