家庭幸福感由探訪孤兒院起 悟出4個家庭教育法 建立孩子感恩等3種意義

幸福與父母的關係 擁有父母不代表一定有幸福感

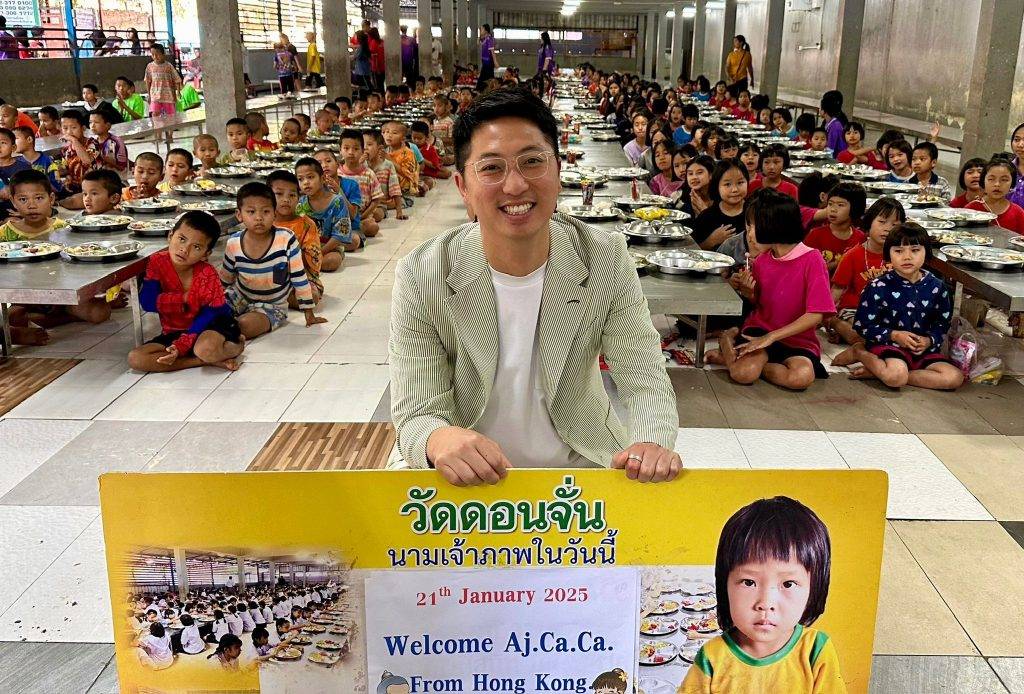

在孤兒院中,孩子們雖然缺乏父母的陪伴,但他們的純真和快樂卻令人震撼——這種快樂不是來自物質的豐富,而是內心的滿足。然而,我必須先表明,這些孩子是需要我們的支援的,他們缺乏基礎的生活保障和家庭關愛。然而另一方面,我也從事了11年的家庭教育,輔導過上千個孩子,這些經驗讓我明白,擁有父母並不一定等同於幸福。我接觸過許多家庭,那些父母本來認為孩子是上天賜予的福氣,但在育兒的過程中,卻被日常的壓力和疲憊所淹沒,最終變得勞氣甚至對孩子失去耐性。在這樣的情況下,孩子不僅未能感受到父母的愛和關懷,反而常常感到挫敗和不滿。這些孩子看似擁有完整的家庭,但內心卻缺乏安全感和幸福感,這讓我深刻認識到家庭教育的重要性。如果父母不能在家庭中給予愛和支持,那麼即使擁有再多的物質條件,孩子也難以真正快樂。

弱勢社群與感恩的教育 物質富裕孩子卻未有幸福感?

在探訪孤兒院的過程中,另一個讓我深思的問題是我們如何幫助弱勢社群。 社會上常有人提倡向弱勢群體捐贈金錢和物資 ,這些行為無疑是善意的,但我並不完全認同這樣的支援方式。在我多年來的觀察中,當一些弱勢群體習慣了被捐贈,他們往往會失去感恩的心,甚至覺得這一切都是理所當然的。這種心態不僅讓他們喪失了奮鬥的動力,還可能導致依賴性增強,最終陷入更深的困境。這樣的現象不僅存在於弱勢群體中,甚至在城市中的孩子身上也有類似的情況。許多父母認為,現在的孩子生活在物質豐富的環境中,應該是幸福的。然而,研究顯示, 現代孩子的心理素質卻並不如人們想像的那麼健康 。缺乏感恩之心與過度的物質依賴,使得孩子們對幸福的定義變得模糊。他們可能擁有豐富的資源,但卻缺少內心的滿足感。因此,品格教育顯得尤為重要。我們需要教導孩子學會感恩,欣賞他人的優點,珍惜自己所擁有的一切 ,並且不要將所有事情視為理所當然。這種教育不僅能幫助孩子建立健康的心理素質,還能讓他們更加珍視生活中的美好事物。

快樂的根源:正向心理學的啟示

那麼,什麼才是真正的快樂?根據正向心理學家馬丁·夏曼(Martin Seligman)的研究 ,快樂其實是一個由多種因素構成的方程式 。這個方程式包含了三個主要部分:我們與生俱來的快樂基因、生活環境和個人際遇,以及我們的態度、想法和行動的自主性。研究顯示 ,生活環境和個人際遇僅僅占我們快樂的 10% 。這意味著, 大多數人努力賺錢以改善生活環境,認為這樣就能獲得幸福,其實並不完全正確。真正決定快樂的,是我們如何選擇面對生活,是我們的態度和行動。對於孤兒來說 ,他們的生活環境和個人際遇確實是不幸的,但如果他們能在成長過程中感受到快樂和滿足,擁有自主的空間,並理解自己努力的意義,他們也能獲得真正的快樂。這對我們作為家長和教育工作者來說,是一個重要的啟示。我們能否在教育中讓孩子感受到愉快、全神投入,並理解學習和生活的真正意義,才是我們需要深思的問題。

教育的根本:樂趣、投入與意義

因此,我希望這篇文章能讓人明白,教育的根本並不是壓抑和壓迫,而是讓受教育者在過程中享受學習的樂趣, 體驗全程投入的感覺 ,並最終明白學習對生活成長的重要意義 。如果我們能做到這一點 ,我相信孩子們將能建立起健康的個人價值觀,成為心理素質健全、內心富足的人。孤兒院的孩子雖然面臨困境 ,但他們的純真和快樂讓我看到,快樂並非取決於外部條件,而是內心的選擇。同樣地,我們的孩子,無論物質條件多麼優越,都需要通過教育來培養感恩、欣賞和珍惜的能力。這正是 21 世紀教育的核心價值,也是我們作為教育者和家長最需要關注的方向。讓我們一起努力,培養下一代擁有真正的快樂和幸福。

辰民爸爸專頁:www.facebook.com/ringlepapa